目次

1. micro:bit とは?

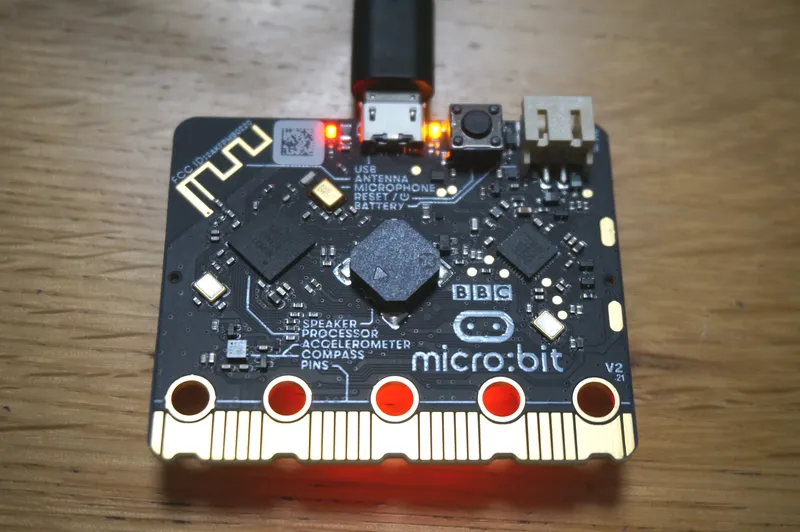

micro:bit は、イギリスの小学生(11 歳と 12 歳の子どもたち)に無償配布された小型の教育用マイコンボードです。日本でも 2017 年 8 月に発売され,現在では全世界 40 ヵ国で利用されています。micro:bit は,コンピュータを理解するためにシンプルな構造になっています。ブロックを組み合わせるだけで、プログラミングが走るので、子どもでも直観的にわかります。一方で,最新技術を備えた高度な IT 機器でもあるので、非常に魅力的です。わかりやすいインタフェースと、電子部品を基板の端子に繋げれば、あっという間に電子工作が一丁上がり!

2. micro:bit(v2)の開封の儀!

micro:bit の基板は、表面の模様の色がブルー、レッド、グリーン、イエローの 4 色があるみたいです。違うのは色だけで、機能に違いはありません。購入する時に色を指定することはできません。何色の基板かは、箱を開ける時のお楽しみです。私は、レッドでした。

3. PC に接続してみよう!

micro:bit に接続する側のコネクターがマイクロ USB(Type-B)のデータ通信用 USB ケーブルであれば利用が可能です。 また、充電用 USB ケーブルは利用できません。 通常では、充電専用 USB ケーブルとデータ通信ケーブルの見分けが非常に難しく、 データの書き込みが行えない場合、USB ケーブルの種類を確認してください。私は、始めに充電用 USB ケーブル(以下写真の白いケーブル)を使ってしまい、後段の MakeCode での通信接続時にハマりました。気をつけてください。

3. micro:bit の仕様を確認してみよう!

micro:bit の各仕様については、iftiny 様のページに表示に詳しく解説されています。各種センサーやインターフェースがこの小さなボードに凝縮されていることに、本当に感動します。すばらしい!

4. MakeCode を使って、micro:bit を動かしてみよう!

まずは、MakeCode の HPにアクセスしてみよう。「micro:bit」を選択します。

次に、「新しいプロジェクト」を選択します。

「プロジェクトを作成する」では、適当なプロジェクト名(ここでは「sample」)を入力して、「作成」ボタンを押します。

ブロックプログラミングできる画面が表示されます。次に、micro:bit 本体との接続をする必要があります。画面左下の「ダウンロード」ボタンの横にあるボタンを押して、「Connect device」を押してください。

micro:bit 本体と接続することを促すダイアログが表示されます。「次へ」を押してください。

micro:bit 本体と接続に失敗すると、以下のようになります。私が接続に失敗した理由は、充電用 USB ケーブルを使っていたからでした。

間違って充電用 USB ケーブルを使ってしまった時は、Windows のファイルシステムから下図の丸部のように「MICROBIT」のような表示がありませんでした。

逆に「MICROBIT」と表示されていれば、接続できている状態なので、MakeCode でもうまく認識されるはずです。

接続が成功していれば、下図の丸部のように画面左下のボタンのアイコンが変わっています。これで、プログラムを micro:bit にダウンロードすることが可能になりました。Let’s プログラミング!

以下のようにブロックを置いて、「ダウンロード」ボタンを押せば、micro:bit にプログラムが転送されます。micro:bit を揺らすと、LED に笑顔が表示されるはずです。micro:bit 生活の始まり~。

参考文献

- 「micro:bit であそぼう!」, 高松基広著, 技術評論社

- 「micro:bit で楽しむワークショップレシピ集」, スイッチエデュケーション編集部著, ジャムハウス社